高校生が不登校になる原因|対応方法や進路(進学・就職)について解説

公開日:2024年3月18日

更新日:2024年11月28日

このコラムでは、高校生が不登校になる原因、適切な対応方法や支援策、不登校の高校生の進路選択(大学、専門学校、就職)などについて詳しく解説します。不登校のお子さんに悩む親御さんはもちろん、お子さん自身もぜひ一読してください。

高校生の不登校の現状:令和5年度最新データ

先ず始めに、文部科学省で公表された不登校に関する令和5年度の最新データを元に、高校生の不登校の現状についてご紹介します。

1. 不登校の定義

文部科学省では、不登校児童生徒を「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」と定義しています。

つまり、病気や経済的な理由以外で30日以上欠席した場合は、「不登校生徒」として扱われます。

2. 不登校の高校生の人数と割合

文部科学省が令和6年10月に公表した「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」によると、全国の在籍高校生2,925,515名のうち、不登校の高校生は68,770名(全体の2.4%)とのことです。

高校生の不登校生徒数は11年連続で増加し、過去最多となっています。

不登校の高校生の内訳としては、

とのことです。

年間欠席日数が50日未満の生徒が最も多く、約6割を占めており、不登校が長期化している生徒の割合は少なくなっています。これは小中学生とは真逆の傾向です。

高校は義務教育ではないので、不登校が長期化することで「退学」を選択することも考えられます。

参照:文部科学省「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」

3. 不登校の高校生の進学・就職について

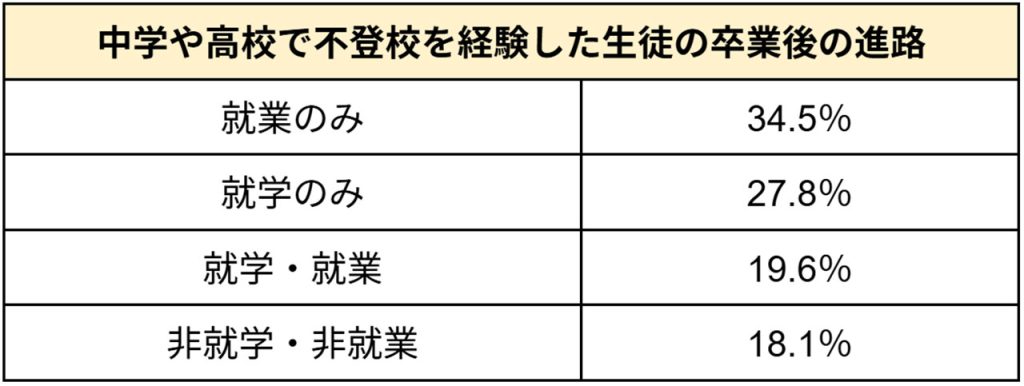

平成18年から23年に文部科学省が実施した調査によると、中学や高校で不登校を経験した生徒の卒業後の進路は次のような結果になっています。

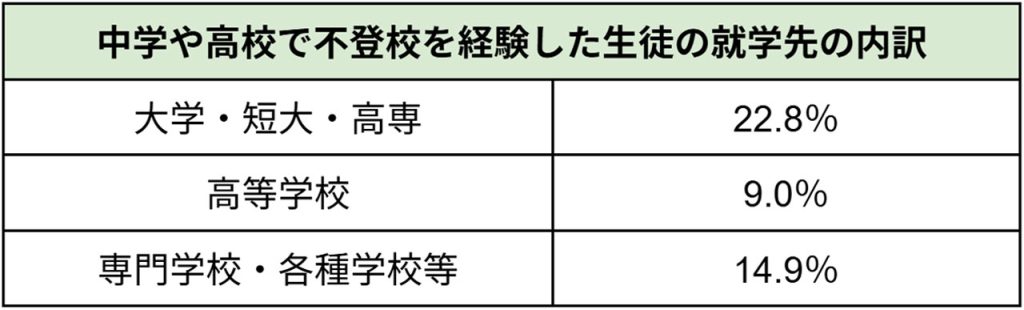

さらに、進学先の詳細は以下の通りです。

一方、平成23年度における高校生全体の大学・短大進学率は56.7%で、不登校を経験した生徒の進学率(約22.8%)は、この平均と比べると約40%低いことがわかります。

また、進学も就職もしていない生徒の割合は18.1%で、これは約5人に1人に相当します。

お子さんが不登校になり、将来の進路に不安を感じている場合には、このデータを参考にし、進学や就業について幅広く考える材料にすると良いかもしれません。

不登校になる原因|9つのタイプ別に解説

高校生が不登校になる理由はさまざまで、家庭からは原因が見えにくいことも多くあります。

高校生になると、活動範囲が広がり親が交友関係を把握しきれなくなり、「どのような人間関係で悩んでいるのか分からない」「不登校の原因をはっきりと聞き出せない」という状況に陥りやすくなります。

ただし、不登校の特徴にはいくつか共通点があり、一般的に9つのタイプに分類することができます。これにより、原因の大まかな見当をつけることが可能です。(※あくまで参考としてご覧いただき、お子さんに合ったサポートをお考えください。)

1. 人間関係タイプ

このタイプは、学校での人間関係のトラブルが原因で登校を避ける傾向があります。

たとえば、クラス内でのいじめや仲間外れ、部活動内での上下関係、教師との不和などが挙げられます。

特に思春期に入る高校生は、自分と他者との違いに敏感になり、相手の反応に傷つきやすくなります。些細な一言が心に刺さり、学校全体を避けたくなるほど強い不安や恐怖を感じることもあります。

こうした感情が長期間にわたり蓄積されると、登校そのものが大きなストレスとなり、不登校へとつながることが多いです。

2. 遊び・非行タイプ

このタイプは、引きこもりとは異なり、学校には行かないものの、家の外で活動することが多いのが特徴です。昼夜を問わず、街に出て遊びに没頭する、あるいは非行に走るケースも見られます。

このタイプのお子さんは、学校外での友人との関係に居場所を感じる傾向が強く、学校の規律やルールを窮屈に感じることから、不登校に至ります。

遊びや非行によってストレスを発散している場合もあり、そうした行動がエスカレートすると、犯罪に巻き込まれるリスクも伴います。

3. 無気力タイプ

このタイプのお子さんは、目立った問題がなくても、無気力感に支配され、登校意欲を失ってしまいます。

いじめや特定のトラブルが原因ではなく、「学校に行く気が起きない」「何をしても意味がない」と感じる傾向が強いのが特徴です。

自己肯定感が低く、過去の失敗や挫折経験から「どうせ何をやっても上手くいかない」と思い込んでいることも多く、外出を避け、家にこもりがちです。

この無気力感は、進路に対する不安や家庭内での期待とのギャップから生まれる場合もあります。

4. 不安・情緒混乱タイプ

このタイプのお子さんは、登校しようとすると身体的な不調が現れ、結果的に学校へ行けなくなってしまいます。

たとえば、朝になると頭痛や腹痛を感じ、登校時間が過ぎると症状が収まるという特徴があります。

このため、「サボっている」と誤解されることもありますが、真面目で責任感が強い性格の子どもに多く見られます。周囲の期待や評価を気にするあまり、無意識にストレスをため込んでしまい、その反動で情緒不安定になりやすいのがこのタイプの特徴です。

5. 意図的な拒否タイプ

学校に行くことに意義を見出せず、本人の意志で不登校を選択するタイプです。

背景として、集団での活動に馴染めず、個人での学習や自己の目標に集中したいという考えが強くあります。

また、将来の目標が明確で、学校のカリキュラムがその目標に直接関係しないと感じる場合、学校に通う時間を「無駄」と捉える傾向があります。自主性が強く、周囲の大人や学校側の指導に対して疑問を抱きやすいのもこのタイプの特徴です。

6. 学業不振タイプ

このタイプは、学習についていけないことが原因で自信を喪失し、不登校に至るケースです。

高校の授業が難しく感じられ、理解が追いつかないことから、次第に勉強そのものが苦痛になります。中学時代に成績が良かった子ほど、高校での成績不振を受け入れられず、プライドが傷つきやすい傾向があります。また、一度不登校になると学習が遅れてしまい、さらに授業についていけなくなるという悪循環に陥ることが多いのも特徴です。

7. 環境の変化タイプ

このタイプは、進学や家庭環境の変化に適応できず、不登校になるケースです。

たとえば、友人関係が築けない、引っ越しや家族構成の変化が精神的な影響を与えることが多いです。

特に高校進学後に、これまでの小・中学校とは異なる人間関係や新しい環境に馴染めない場合、強い孤独感を感じ、登校することが困難になる場合があります。高校生という多感な時期において、環境の変化が自我に影響を与え、不登校につながりやすいのが特徴です。

8. 複合タイプ

複数のタイプが重なり合っているケースで、不登校の原因が複雑化しています。

たとえば、人間関係の悩みと学業不振が同時に影響している、あるいは無気力と環境変化が重なり合って不登校に至るといったように、原因が単一ではないため、解決が難しいのが特徴です。複数の要因が絡み合うことで、お子さん自身も原因を特定しづらくなり、周囲も理解しにくい状況となりがちです。このため、不登校の期間が長期化することも多くあります。

9. その他

上記のいずれのタイプにも明確には当てはまらないケースです。

お子さんの個々の価値観や特性が関係しているため、一般的な原因や分類が適用できないことも少なくありません。

高校の校風や周囲との価値観の違いが不登校のきっかけになる場合もあり、親から見ても理由が掴みにくいのがこのタイプの特徴です。

お子さん自身の考えや感じ方に応じた対応が必要で、理解に時間がかかるケースも多くあります。

不登校の原因ついてもっと知りたい方はこちら

⇒ 「子どもが不登校になる原因と親の対応方法とは?」

不登校の高校生を支える6つの親の心構え

高校生の不登校において、親がどのような姿勢で支えるかが、お子さんの心の安定と将来の見通しに大きな影響を与えます。以下の6つの心構えを参考にして、焦らず、お子さんに寄り添ってください。

1. ゆっくり休ませる

不登校になったばかりのお子さんは、心身ともに疲れ切っている状態です。これは、不登校に至るまで「学校に行きたい」という気持ちと「休みたい」という気持ちの間で葛藤し続けていたためです。

多くのお子さんが、「休みたくても休めなかった」時期を経て、不登校に至ります。したがって、最初の段階では、この消耗した状態を回復させるために、しっかりと休息を取ることが必要です。

プレッシャーから解放されることで、お子さんの心が徐々に落ち着きを取り戻し、前向きな考え方に変わることもあります。心が安定すると、これからのことについて冷静に話し合えるようになるでしょう。

2. 自分の好きなことをさせる

十分に休息をとって心が落ち着いた後は、趣味や好きなことに取り組むことも重要です。

不登校になると、「今頃学校にいないといけないのに…」と自責の念を抱きがちで、自己肯定感が低くなりがちです。

そのため、リラックスして気分転換をすることが自己肯定感を保つうえで有効です。

ただし、過度なゲーム・SNSなどで昼夜逆転してしまうと、復学の妨げになる可能性があるため、バランスを取ることが大切です。

たとえば、新しい趣味に挑戦するのもよい方法で、料理などは家族からの称賛を得ることで、自信回復に繋がりやすい活動のひとつです。

3. 生活リズムが崩れないようにする

不登校の期間が長引くと、生活リズムが乱れやすく、特に起床時間が遅くなりがちです。この状態が続くと昼夜逆転してしまい、睡眠障害や体調不良を招くこともあります。

家庭内で「起床時間や就寝時間を決めておく」など最低限のルールを設け、生活リズムを維持することが大切です。特に、通学していた頃の起床時間を守ることで、復学する際の心理的な負担が軽くなります。

4. プレッシャーを与えない

不登校になると、親として「進路はどうなるのか」「このままでは中退してしまうのでは…」といった将来への不安が出てくるかもしれません。

しかし、こうした不安から学校復帰を強要すると、逆にお子さんを追い詰めてしまうことが多いです。

現在は、通信制高校やチャレンジスクールなど、学びの選択肢が多様化しています。

また、お子さんはSNSやYouTubeを通じて多くの知識や体験談を得ているため、「高校中退=将来に悪影響」という価値観を押し付けると、お子さんから「親は時代の変化を理解していない」と感じられてしまうこともあります。

親の価値観でプレッシャーをかけるのではなく、お子さんの意思や選択を尊重する姿勢が大切です。

不登校のお子さん向けの高校についてもっと知りたい方はこちら

⇒「不登校からの高校受験|高校選びから内申書の対策までを徹底解説」

5. 長期的な目標も視野に入れる

不登校に直面すると、「不登校を解決する」ことばかりに気を取られがちですが、中長期的な視野を持つことも重要です。

進学や就職など、将来的な目標を見据えることで、今の状況に対する取り組みが前向きになり、お子さんも希望を持ちやすくなります。

短期的な解決だけでなく、将来に向けて少しずつできることを考えるようにすることで、視野が広がり、精神的にも安定しやすくなります。

6. 心の健康管理

不登校のお子さんは、自己肯定感が低下しがちで、「どうせ自分なんて…」「何をやっても意味がない…」といったネガティブな思考に陥りやすくなります。

こうした気持ちが続くと自暴自棄になり、さらに状態が悪化する可能性もあります。そのため、お子さんの心の健康状態を日頃からチェックすることが大切です。

たとえば、「ため息が多い」「ネガティブな発言が増えた」「小さなことで怒りやすい」といった様子が見られる場合には注意が必要です。

こうした兆候が見られたら、好きなことを一緒に楽しんだり、外出して気分転換を図るなど、お子さんがリラックスできる環境を整えることが大切です。

不登校の高校生にやってはいけない対応

1. 無理に学校に行かせる・登校しないことを責める

不登校の高校生に対して、「将来どうするのか?」といった強い言葉で学校へ行くよう迫ることは、逆効果になりかねません。

高校生は独自の価値観が形成され始め、自分の意思や考え方を持つようになります。そのため、親が強い口調で話すことで、自分の人格や価値観を否定されたと感じやすくなります。

このような状況では、親子関係が悪化し、かえって親の言うことを聞かなくなるという悪循環に陥りやすくなります。

また、お子さんが語る「学校に行きたくない理由」が、親にとっては理解しにくい場合もあるでしょう。

親としては「単にサボりたいだけでは?」「こんな些細なことで休むなんて…」と感じることもあるかもしれません。

しかし、親の時代とお子さんの時代では価値観や環境が大きく異なります。世代間のギャップによって親子の考え方が衝突しがちですが、お子さんの「学校には休まず行くべき」という価値観を押し付けず、お子さんが安心できる理解者として接することが大切です。

2. 今の学校にこだわらない|転校も選択肢の一つ

不登校の原因が「人間関係」「いじめ」「学業不振」などの場合、今の学校にこだわるのではなく、他の学校への転校や編入も選択肢の一つです。

親としては「せっかく入学した高校を卒業してほしい」という思いがあるかもしれませんが、お子さんが不登校という「SOS」を発信しているのであれば、その意図を尊重し、現状を見直すことが必要です。

学校側の対応で不登校の原因が解決したように見えても、表面的な解決に留まり、心のわだかまりが残ることもあります。特に人間関係に敏感なお子さんの場合、一度不登校になった学校に戻ると気まずさを感じ、再び不登校になるケースもあります。

お子さんによっては、他の学校への転校や編入が決まることで気持ちが前向きになり、不登校が改善することもあります。

3. 不安をぶつけない・過干渉は避ける

不登校のお子さんが家にいる時間が増えると、自然と会話の機会が増えますが、その際に「いつになったら学校に行くの?」「これからどうするの?」と親の不安をぶつけることは逆効果です。

お子さん自身も将来への不安や焦りを感じているため、そのような質問をされると反抗的になったり、無視をしたりすることがあります。

また、高校生になると親からの過度な干渉を嫌う傾向が強くなります。

これは、お子さんが自立を目指して成長している証であり、「小中学生のように扱われたくない」という気持ちからきています。

親としては少しずつ距離を縮めながら、信頼関係を築き、良き相談相手になることが理想です。しかし、もし難しいと感じる場合には、カウンセラーや専門家のサポートを活用することも効果的な手段です。

不登校の高校生への解決サポート

「今の学校に通い続けるか?」もしくは、「新しい環境に変えるか?」によって、サポートの方法が異なります。

今の学校に復学するにせよ、転校するにせよ、お子さんにとっては勇気が必要です。家族で十分に対話し、本人の希望する方向へ導けるようなサポート方法を選択しましょう。

1. 今の高校への復学を目指す場合

学校との相談や連携

不登校の原因が人間関係や学業不振の場合、学校との連携が鍵となります。

たとえば、問題のある生徒と距離を取るためのクラス替えの依頼や、学力を補うための補習を受けるなど、学校側の支援を活用することが可能です。

担任の先生、スクールカウンセラー、部活の顧問など、信頼できる教職員と連絡を密に取り合うことで、具体的な対応策を見つけやすくなります。

学校によって対応可能なサポートは異なるため、お子さんに合った柔軟な対応を学校と協議することが必要です。

別室登校の検討

保健室や別室への登校からスタートし、徐々にクラスに復帰する方法も一般的です。

ただし、高校では義務教育ではないため、小中学校のように別室登校が出席扱いにならないことがあります。その結果、単位が取得できず留年するリスクもあるため、事前に学校側へ確認が必要です。

別室登校を選択する場合でも、目標を小さく設定し、少しずつ復学へのハードルを下げることがポイントです。

2. 新しい学校へ転校・編入する場合

転校・編入の検討

まず、高校における「転校(転入)」と「編入」の違いから説明します。

「転校」とは、今の学校から期間を空けずに新しい学校へ移ることを指します。

一方、「編入」とは、今の学校を辞めて新しい学校へ入り直すことを指します。

編入の場合は、中退した後、一定の期間が空いていても、以前通っていた学校の単位を引き継ぐことができるので、卒業までの期間を短縮することができます。

ただ、現実的には全日制の高校への転校は難しいと言われています。高校は義務教育ではないため、引っ越しなどの物理的な理由がない限り、転校はなかなか認められません。また、転校の際には転入試験があり、不登校で勉強にブランクがある場合は合格も困難でしょう。

不登校の高校生の転校先・編入先としておすすめなのは通信制高校です。

最近の通信制高校は進学に力を入れている学校も多く、通信制高校から大学に進学するお子さんも増えています。

また、転入試験を設けていない高校が多く、その場合は面接や内申書の提出のみで合否が決まるので、不登校で学力にブランクがあっても心配ありません。

高卒認定の取得

もし学校への復学や転校が難しい場合、高卒認定試験(旧・大検)を受験することで高校卒業資格を得る道もあります。高卒認定試験では、必修科目6科目と選択科目2科目の計8科目に合格することで、高校卒業と同等の資格が得られます。一度合格した科目は次回以降の試験で免除されるため、短期間で全科目を合格する必要はありません。

高卒認定を取得すると、大学や専門学校の受験資格が得られるため、高校を卒業せずとも進学の道が開けます。ただし、高卒認定のみでは最終学歴が「中卒」となるため、その後の進学が重要です。

高卒認定試験についてもっと知りたい方はこちら

⇒ 「高卒認定試験は簡単すぎ?|難易度や合格率などについて詳しく解説」

大学や専門学校への進学

大学受験

不登校の期間があったとしても、大学進学を目指すことは可能です。また、復学ができなかった場合でも、通信制高校に転入して高校卒業資格を取得したり、高卒認定を取得することで、大学入学資格を得ることができます。

ただし、独学での大学合格は非常に難易度が高いため、第三者のサポートが不可欠です。大学受験は予備校で対策をすることが一般的ですが、自宅で学習することを希望する場合は、家庭教師がおすすめです。マンツーマンで効率よく指導してもらえるため、最短距離で大学合格を目指すことができます。

もっと知りたい方はこちら

⇒【大学受験コース】について

専門学校

将来の夢や興味が明確であり、「専門的な資格や知識を身につけたい」と考える場合は、専門学校への進学が選択肢となります。

不登校の期間があったとしても、適切な準備を行えば専門学校の入学試験に挑むことができます。専門学校の入学試験は、難易度があまり高くないため、自宅学習でも合格することは可能です。ただし、学習に相当なブランクがあり、勉強の方法がわからないような場合には、家庭教師など第三者の学習サポートも検討しましょう。

もっと知りたい方はこちら

⇒【不登校コース】について

就職への道筋

地域若者サポートステーション

地域若者サポートステーションとは、不登校やニートなどの若者が就労などの支援を受けることができる施設で、全国に177箇所設置されています。

地域若者サポートステーションでは、カウンセリングや職業訓練などのプログラムが提供され、若者が自立した生活を送るための支援が行われています。

不登校の期間中に就職について悩みがある場合、地域若者サポートステーションを利用することで、新たな道を見つける手助けになるでしょう。

わかものハローワーク

わかものハローワークとは、若者向けの職業紹介や就職支援を行う施設で、全国に21箇所設置されています。

わかものハローワークでは、就労支援ナビゲーターが自分にあった職業や働き方について、マンツーマンでサポートしてくれます。また、職業訓練や就職準備支援などのプログラムも提供されており、不登校経験者が社会に出るための力を身につける手助けをしています。

まとめ

お子さんが高校進学後に不登校になると、将来の進路や勉強の遅れについて、お子さんも親御さんも非常に不安になると思います。

現在では、近年の不登校生徒の増加に合わせて、様々なサポート体制があり、不登校になったとしても将来の進路を諦める必要はありません。

このコラムを通じて不登校に悩む親御さんやお子さんのヒントになれば幸いです。

家庭教師のマスターでは、不登校になった高校生への学習フォローも行っています。ご相談だけでも構わないので、心配事がありましたら気軽にご連絡ください。

もっと知りたい方はこちら

⇒【不登校コース】について

家庭教師のマスターについて

家庭教師のマスターの特徴

平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、

- 勉強大嫌いな子

- テストで平均点が取れない子

- 特定の苦手科目がある子

- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子

の指導方法や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!

家計に優しい料金体系や受験対策にもご好評いただいており、不登校の高校生の進級のサポート・転校の相談・受験対策(大学・専門学校)についてもサポートしています。

指導料金について

指導料:1コマ(30分)

- 高校生:1000円/1コマ

家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。

2人同時指導の割引き|ペアレッスン

兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!

※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!

教え方について

マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。

「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。

指導科目について

英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。

コースのご紹介

家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。

ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!

無料体験レッスン

私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。

体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。

また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。

他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!