中学生が不登校になる原因と親がすべき対応策

公開日:2024年3月15日

更新日:2024年11月26日

過去10年間で不登校になる中学生は急速に増えており、文部科学省による令和5年度の最新データにおいても、過去最高を更新しました。

このコラムでは、不登校になった中学生の保護者の方に向けて、中学生が不登校になる原因、子どもが不登校になった時に親がすべき対応、やってはいけない注意点について詳しく解説します。また、中学生の不登校の現状や不登校からの高校受験についてもご紹介します。

中学生の不登校の現状:令和5年度最新データ

先ず始めに、文部科学省で公表された不登校に関する令和5年度の最新データを元に、中学生の不登校の現状についてご紹介します。

1. 不登校の定義

文部科学省では、不登校児童生徒を「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」と定義しています。

つまり、病気や経済的な理由以外で30日以上欠席した場合は、「不登校生徒」として扱われます。

2. 不登校の中学生の人数と割合【令和5年度】

文部科学省が令和6年10月に公表した「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」によると、全国の在籍中学生3,220,963名のうち、不登校の中学生は216,112名(全体の6.7%)とのことです。

中学生の不登校生徒数は11年連続で増加し、過去最多となっています。

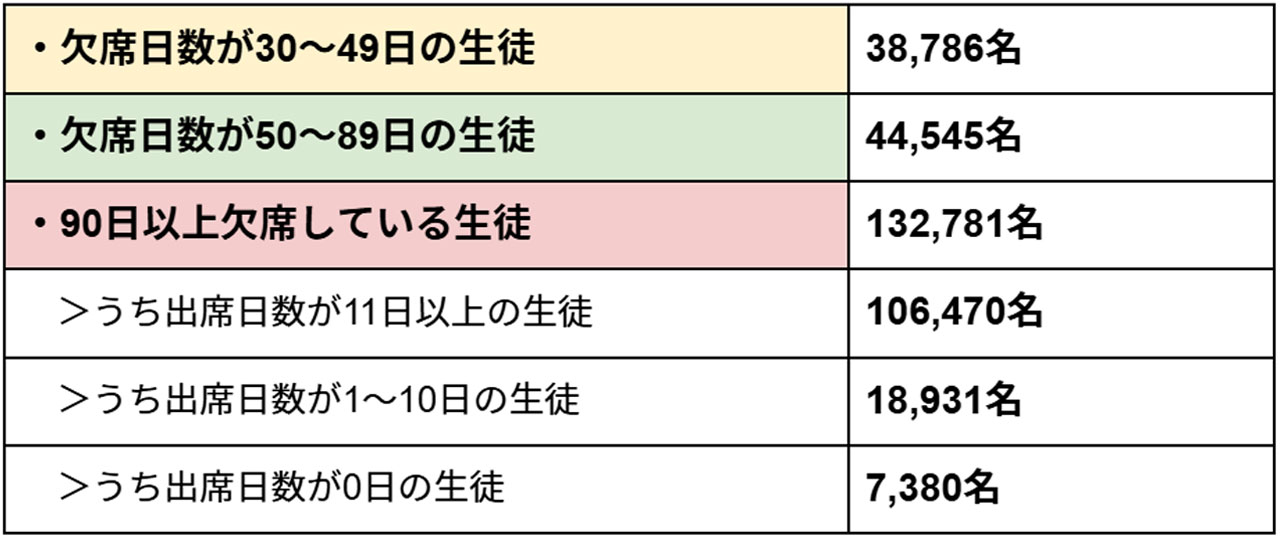

不登校の中学生の内訳としては、

とのことです。

年間欠席日数が90日以上の生徒が6割以上を占めていますが、そのうち出席を11日以上している生徒が8割以上です。

つまり、不登校になっても、保健室登校や教育支援センター、ICTの活用など、何らかの形で出席していることが考えられます。

3. 不登校生徒数の推移

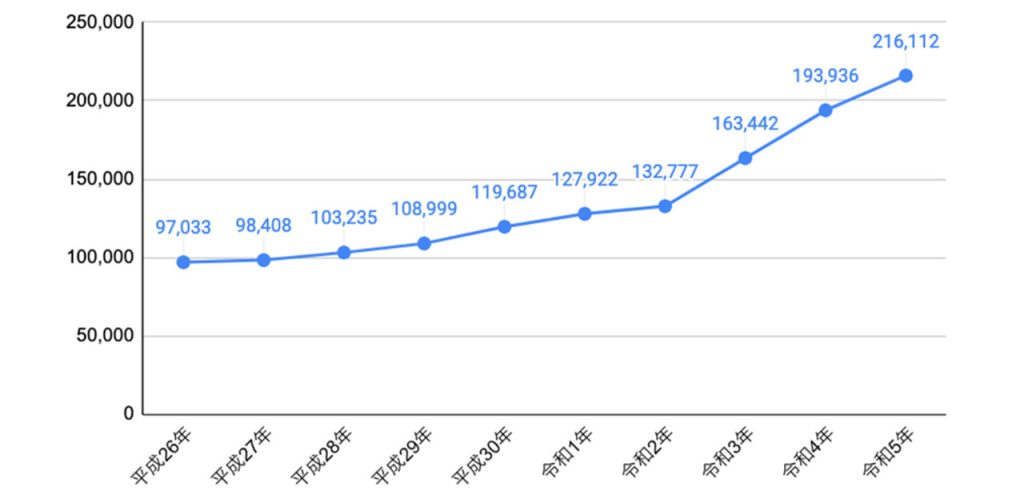

中学生の不登校は年々増加傾向にあります。

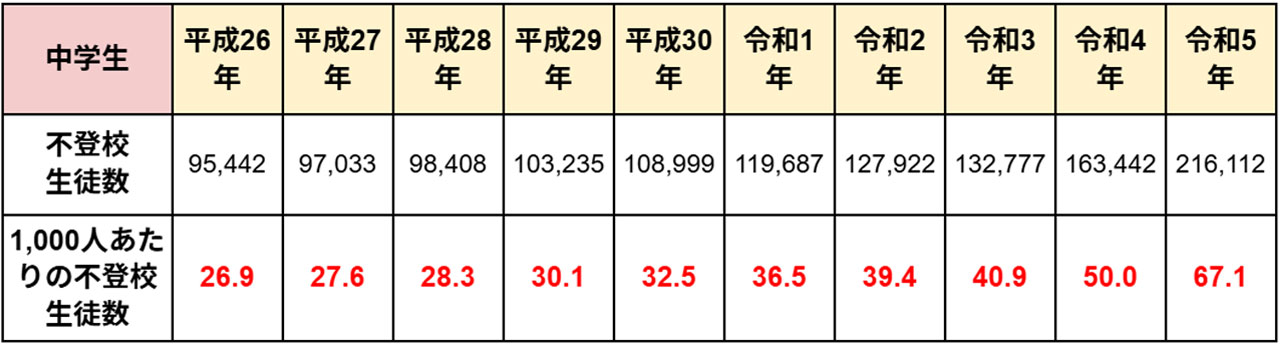

下記に、最新のデータから10年間分を一覧表にまとめてみました。不登校の生徒数は年々増加しており、その割合も10年前と比べて約2.5倍に増加していることがわかります。令和2年のコロナ禍以降、その増加ペースは急激に加速しています。

不登校生徒数の推移|過去10年

4. 不登校の中学生について学校側が把握した事実

中学生の不登校の主な要因は、学校生活への意欲低下(32.2%)、不安・抑うつ(23.4%)、生活リズムの乱れ(22.1%)が中心です。また、学業不振や友人関係での問題も大きく影響しており、不登校は多くの要因が複雑に絡み合っていることがわかります。

ただし、このデータは学校側が把握した内容に基づいているため、必ずしも子どもや家庭の実態を完全に反映しているとは限りません。

学校に相談された内容や表面化した問題のみが集計されているため、実際にはより複雑な事情が背景にある可能性もあります。

| 不登校児童生徒について把握した事実 | 中学生 |

|---|---|

| 学校生活に対してやる気が出ない等の相談があった | 32.2% |

| 不安・抑うつの相談があった | 23.4% |

| 生活リズムの不調に関する相談があった | 22.1% |

| 学業の不振や頻繁な宿題の未提出が見られた | 15.5% |

| いじめ被害を除く友人関係をめぐる問題の情報や相談があった | 14.4% |

| 親子の関わり方に関する問題の情報や相談があった | 9.6% |

| 家庭生活の変化に関する情報や相談があった | 5.9% |

| 障害(疑い含む)に起因する特別な教育的支援の求めや相談があった | 5.9% |

| 個別の配慮(障害(疑い含む)以外)についての求めや相談があった | 5.5% |

| 転編入学、進級時の不適応による相談があった | 4.5% |

| あそび、非行に関する情報や相談があった | 4.0% |

| 教職員との関係をめぐる問題の情報や相談があった | 2.1% |

| 学校のきまり等に関する相談があった | 2.0% |

| いじめの被害の情報や相談があった | 1.0% |

※「長期欠席者の状況」で「不登校」と回答した不登校児童生徒全員につき,当てはまるものをすべて回答。

中学生が不登校になる4つのよくある原因

1. 学校での人間関係やトラブル

中学生は、第二次反抗期・思春期に入ることで、人間関係に対してナイーブになり、些細な出来事でクヨクヨしてしまったり、必要以上に悩んだり、考えすぎたりしてしまいます。

例えば、「友達と意見が合わなかった」「口論になってしまった」「気にしていることを言われて傷ついた」などの様々な理由で、学校での人間関係にストレスを感じてしまい、最終的には不登校につながることがあります。

特に人間関係での悩みは、口に出したくない内容も多く、誰にも相談できずにため込んでしまう傾向が強いです。

誰にも相談できず、ストレスをため込んでしまった結果、体調不良を併発することもよくあります。例えば、朝起きた時や家を出ようとすると、腹痛や頭痛、下痢などの症状が出てしまうなどです。

2. 勉強についていけない

不登校になるキッカケはお子さんによって様々ですが、背景として「勉強が分からない」ことが不登校への後押しになっていることがよくあります。

中学では学習内容が急に難しくなり、成績差が大きく分かれ始めます。小学生のうちは何とか付いていけたものの、中学生になってテストで10点台を取ってしまうことなどもあり、このような場合、お子さん本人が一番ショックを受け、プライドが傷ついています。

しかし、それを隠すために平気なふりをすることも多く、親は「やる気がないだけ」と勘違いしがちです。

- テストで悪い点を取ってしまい笑われた、馬鹿にされた

- 先生に当てられても答えることができない

- 授業内容がわからないので苦痛、つらい

- 勉強がわからないので将来が不安(高校に進学できないかも)

などの理由が大きなストレスへとつながり、不登校の原因となります。

3. 生活リズムの乱れ、遊びの影響

中学生になると、塾に通い始めたり、部活が始まったりすることで帰宅時間が自然と遅くなります。その中で「夜遊び」を覚えてしまい、生活の乱れや非行につながり、結果として不登校の原因となることがあります。

また、多くの中学生は自分用のスマートフォンを持ち始めます。

スマホを覚えたての中学生は、SNSやスマホのアプリやゲーム、YouTubeなどにのめり込んでしまい、歯止めがきかなくなってしまうことがあります。

親の目を盗んで、夜遅くまでスマホに没頭してしまい、生活のリズムが崩れてしまう(朝が起きられなくなる、昼夜逆転してしまう)こともよくあります。

このように生活のリズムが崩れてしまい、結果的に不登校につながるのです。

子どものゲーム・ネット依存についてもっと知りたい方はこちら

⇒ 「子どもがゲーム・ネット依存になってしまう要因と解決策とは?」

4. 発達障害や病気の関係

発達障害の特性が原因となり不登校となるケースもあります。

発達障害とは、ASD(自閉スペクトラム症・アスペルガー症候群)、ADHD(注意欠如多動症)、LD・SLD(限局性学習症)など、いくつかの異なるタイプが存在しますが、1人のお子さんが複数の症状を示すことも多く、明確な境界線は存在しません。

ASDの傾向が強いお子さんは「集団行動が苦手」「場の空気を読むことが苦手」という特性があります。

ADHDの傾向が強いお子さんは「不注意で忘れ物・落とし物・なくし物を頻繁にしてしまう」「落ち着きがなく授業の邪魔をしてしまう」「衝動的な行動で相手を傷つけてしまう」などの特性があります。

LDの傾向が強いお子さんは、「読字障害」「書字障害」「算数障害」という特性があり、学力に対して大きく影響します。

これらの発達障害が原因となり、学習に遅れが生じたり、学校生活で様々な人間関係のトラブルを引き起こしてしまい、結果として不登校につながるケースもあります。

発達障害についてもっと知りたい方はこちら

⇒ 「発達障害の中学生の特徴と支援法」

不登校の中学生に親がすべき10の対応

中学生のお子さんが不登校になった場合、どのように対応すべきか迷う親御さんは多いです。

適切な対応をとることで、不登校の期間を短縮することもできるので、以下の対応方法を参考にしてみてください。

1. 「休んでも大丈夫だよ」と伝える

不登校になったお子さんに対しては、「学校を休んでも大丈夫だよ」と伝えてあげましょう。

親御さんの世代では「学校を休むことはいけないこと」という価値観で育ってきた方が多く、この一言がなかなか言えない方も多いようです。

お子さんは、不登校になった自分に対して自責の念や後悔を感じていることがよくあります。この想いが強くなりすぎると、「不登校になっている自分はダメな人間なんだ…」といった劣等感や自己肯定感の低下につながってしまうことがあります。

親御さんからの「休んでも大丈夫なんだよ」という一言が、そういったお子さんの気持ちを和らげることになり、傷つき弱り切った心を楽にしてあげられるでしょう。

2. 子どもの話をよく聞いてあげる

お子さんは、長い間悩みに悩んだ末、不登校に至っています。表面的には悩んでいるように見えなかったとしても、心の中では必ず大きな傷や悩みを抱えています。

もし、お子さんが「学校に行きたくない」と打ち明けてきたら、まずはお子さんの気持ちをゆっくり、肯定的に聞いてあげてください。今勇気を振り絞って、自分の気持ちを親に伝えにきていることを理解してあげ、親身になって耳を傾けましょう。

自分の気持ちをうまく言葉にできないこともあるかと思いますが、打ち明けたいことをゆっくり丁寧に引き出してあげ、お子さんの気持ちを理解し共感してあげることを最優先に考えましょう。

3. 子どもの努力や頑張りを認め、共感してあげる

お子さんが不登校に至るまでの間、「学校に行きたくない気持ちと精一杯闘ってきたこと」「苦しいけど限界まで我慢してきたこと」を理解し、まずはそこに対してのねぎらいの言葉をかけてあげましょう。

「不登校になった」という結果だけに焦点をあててしまい、責めたり怒ったりすることは、これまでお子さんなりに頑張ってきた気持ちを傷つけることになります。

「ここまでよく耐えてきたね、よく頑張ったね」「勇気を出して打ち明けてくれたんだね、ありがとう」という、労いの言葉をかけてあげることが、我慢してきたお子さんにとって「一番救われる言葉」となります。

「不登校になった結果」ではなく、「不登校に至るまでの頑張り」に焦点を向けることで、お子さんの頑張りやつらい気持ちに気付くことができます。

4. ゆっくり休ませる

お子さんは、不登校に至るまでの期間を「学校に行きたくない」という気持ちと闘ってきており、精神的に疲れ果ててしまっています。また、不登校になる時は、原因がはっきりしない腹痛・頭痛・発熱などの症状が併発することもよくあります。

ですから、弱り切っている体と精神を休めるためにも、まずはゆっくりと休息を取らせてあげることが大切です。

「学校に行かなくては…」という悩みから解放されることで、気持ちが楽になり睡眠をしっかり取れるようになることもあります。ゆっくり休み、体調や気持ちを整えることで、表情が明るくなったり、本来のお子さんに戻ることもあります。

5. 自分の好きなことをさせる

お子さんが不登校になった時は、リラックスできる時間を過ごすために自分の趣味や好きなことをさせてみることも良いでしょう。

読書をしたり、好きなアニメを見たり、なるべく激しい行動は避け、ゆっくり気分転換できることを選ぶと良いでしょう。

何もしない時間が多過ぎると、嫌なことをつい思い出してしまいがちです。やり過ぎは禁物ですが、何かに没頭している時間は充実感を感じることができ、嫌なことも忘れてしまうことがあり、リフレッシュすることができます。

また、好きなことだけではなく、家事のお手伝いや料理のお手伝いなども良いでしょう。

「家にいるんだから、これくらい自分でやりなさいよ!」といった強制的な言い方ではなく、「ちょっとこれ手伝ってくれたら助かる〜!」「一緒にやってみない?」といった気軽な感じで話してみましょう。

6. 生活のリズムを崩さないように注意する

不登校の状態が長くなると、少し寝坊したからといって遅刻することもないので、徐々に起床時間が遅くなりルーズになっていきがちになります。

起床時間が遅くなると、同時に就寝時間も遅くなっていき、エスカレートしてしまうと昼夜逆転してしまうこともあります。

このような場合、家族で顔を合わせることやコミュニケーションの量が極端に少なくなってしまい、不登校のお子さんとって非常に悪い環境となります。

- 毎日の起床時間を決めておく

- 朝ご飯は必ず家族と一緒に食べる

- 就寝時間を決めておく

といったルールを決めておき、生活のリズムを維持する工夫をしましょう。

昼夜逆転の治し方についてもっと知りたい方はこちら

⇒ 「昼夜逆転の治し方|不登校、引きこもり、ゲーム・ネットのやり過ぎの子ども」

7. 家族で過ごす時間を増やす

不登校になると、どうしても他者とのコミュニケーション不足になりがちです。

外の世界との接点が少なくなると、殻に閉じこもりやすくなり、視野も狭くなってしまいます。

お子さんが不登校になった時は、これまで以上に家族で過ごす時間を増やすように心掛けましょう。

家族みんなで、映画やテレビ番組を観ながらワイワイ話したり、休日には少し遠出して遊びに行ってるのも良いでしょう。

また、DIYで何かを作ってみたり、キャンプに行ったり、BBQをするなど、家族での共同作業やイベントなども意識的に増やすことも有効です。

家族で楽しい時間を過ごすことが、お子さんの傷を癒やすことにもなりますし、親子関係も良くなり、お子さんも本音で話してくれやすくなるはずです。

8. 担任の先生やスクールカウンセラーと連携する

お子さんが不登校になった場合は、学校の担任やスクールカウンセラー(スクールアドバイザー、スクールソーシャルワーカー)と密に連携しましょう。

学校でのお子さんの様子や学習状況を聞くことで、本人の話とは違った視点での情報を把握することもできます。

また、復学へ向けた方向性なども、専門家の意見を取り入れることで、よりスムーズになります。お子さんの意思にもよりますが、保健室登校、別室登校、教育支援センターの利用、ICTを活用した学習方法の検討、不登校特例校への転校、など、具体的なアドバイスや新たな解決策を見いだせるかもしれません。

保健室登校についてもっと知りたい方はこちら

⇒ 「保健室登校とは?|メリット・デメリットや教室復帰への流れを解説」

9. 不登校の支援をしている機関に相談する

お子さんが不登校になった場合、家族だけで全てを対応・解決するのではなく、外部と連携しながら解決をはかることも有効です。

各都道府県や市町村には、不登校のお子さんを支援している機関があり、学校以外での相談窓口として利用できます。

|

| 全国の市区町村に設置されている相談窓口です。お住まいの市役所や区役所にてご確認ください。 子育て全般について相談を受けており、不登校についての相談もできます。 |

|---|---|

| 教育支援センター (適応指導教室) | 教育委員会等が運営する公的機関です。 不登校の児童が学校に通わなくても学習できる環境の支援、児童や保護者との教育相談、心理カウンセラーによる面談等を提供しています。市の施設など、公の建物の中にあることが多く、利用料は無料です。 |

| 児童相談所 児童相談センター 児童家庭支援センター | 厚生労働省が運営する公的機関です。 18歳未満の子どもやそのご家族を対象として、子育てやしつけの悩み、不登校、発達障害、子どもの行動上の問題などについて相談することができます。 |

| ひきこもり 地域支援センター | すべての都道府県・指定都市にある、行政が運営するひきこもりに特化した相談窓口です。(NPO法人などに委託しているケースもあります。) ひきこもり本人やご家族からの相談を受け付け、社会福祉士や精神保健福祉士などの資格を持つ支援コーディネーターが中心となって相談支援などを行います。 |

| 不登校の親の会 | 全国の民営団体やNPO法人が運営している「親の会」です。有料である団体がほとんどで、検討の際は確認が必要です。 不登校のお子さんを持つ親御さんが集まり、情報交換やお悩み相談などが行われています。 専門的なカウンセリングというよりは、同じ境遇の親御さん同士で繋がり、気兼ねなく話し合う場として利用されています。 |

10. 不登校期間中の学習方法を考える

中学生で不登校になった場合、やはり気になるのは「学習面の遅れ」と「高校受験(内申書)への影響」です。

親御さんが心配することは勿論ですが、お子さん本人も同じ不安を抱えていますので、不登校時の学習環境を整えていくことはとても重要です。

1. 適応指導教室(教育支援センター)に通う

適応指導教室では、不登校になったお子さんが在籍する学校と連携を取りながら、様々な学習支援を行っています。教育委員会が運営する公的機関なので、無料で利用できます。

適応指導教室では、基本的にお子さんの好きなことをして過ごしますが、学習する時間も毎日確保されており、お子さんに合わせたカリキュラムに沿った個別指導または自主学習を進めます。

また、適応指導教室に通うことで、一定の条件を満たせば「出席扱い」になるという大きなメリットがあります。(※ただし、教育支援センターは学校ではないので、卒業資格は得られません。)

一定の条件とは、以下の通りです。

- 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること

- 当該施設に通所又は入所して相談・指導を受ける場合を前提とすること

利用を検討される方は、まず学校の先生やスクールカウンセラーに相談してみましょう。

2. ICTを活用する

「ICT」とは、パソコンやタブレットなどのデジタル機器を用い、インターネットを介して学習する方法のことです。

文部科学省では、

“ 小・中学校段階の不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行う場合、在籍校の校長は、一定の要件を満たす場合に、指導要録上出席扱いとすること、及びその学習成果を評価に反映することができる。”

としています。

- 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること

- 訪問等による対面指導が適切に行われること

- 計画的な学習プログラムであること

- 校長が対面指導や学習活動の状況等について十分に把握すること

- 基本的に学校外の公的機関等で相談・指導を受けられないような場合に行う学習活動であること

- 当該学習の計画や内容が、その学校の教育課程に照らし適切と判断される場合であること

などの一定条件が満たされていれば、「出席扱い」として認められ、さらに学校の成績にも反映されます。

利用を検討される方は、まず学校の先生やスクールカウンセラーに相談してみましょう。

3. フリースクールに通う

フリースクールとは、不登校の子供に対し、学習活動、教育相談、体験活動などの活動を行っている民間(NPO法人やボランティア団体、個人)の施設のことです。簡単に言えば、不登校生徒用の塾のようなものです。

活動内容は、概ね教育支援センターと似通った内容ですが、フリースクールは、民間施設(学習塾のようなもの)なので有料です。

フリースクールには入学資格などが無いので、基本的には誰でも入会できます。

料金体系は様々ですが、入会金は10,000円〜50,000円程度、月額費用は10,000円〜50,000円程度が一般的です。詳しくは各団体のホームページでご確認ください。

フリースクールは学校ではないので「卒業資格」は得られませんが、教育支援センターと同様、一定の条件を満たせば「出席扱い」になることもあります。

条件の概要は以下の通りです。

- 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること

- フリースクールにおける相談・指導が個々の児童生徒にとって適切であること

- 当該施設に通所又は入所して相談・指導を受ける場合を前提とすること

- フリースクールにおける学習計画や内容が、学校の教育課程に照らし適切であること

これらの条件を元に、最終的には学校の校長と教育委員会が判断することになっています。

フリースクールを検討されている方は、まず、学校の先生やスクールカウンセラーに「出席扱い」になるかどうかも含めて相談しましょう。

フリースクールについてもっと知りたい方はこちら

⇒ 「フリースクールの5つのタイプと子どもに合った選び方」

4. 家庭教師をつける

不登校のお子さんの場合、外出を避けたがる傾向が強くなります。その点、家庭教師の場合は「自宅まで先生が通ってきてくれる」ので、不登校のお子さんの学習に適しています。

また、家庭教師は1対1で指導が行われるので、周りの目を気にせず勉強できることに加え、お子さん一人ひとりの学力や学習状況に合わせてカリキュラムを組むことができます。不登校により遅れてしまった科目や単元にさかのぼって指導することもできます。

加えて、大学生の家庭教師であれば、お子さんのお兄さん・お姉さんのような存在として、勉強面だけではなくプライベートの面(趣味や遊びの相手、話し相手)でも良き相談者になってくれるメリットがあります。

勉強ばかりではなく、時には一緒に話題のスイーツを食べに行ったり、一緒に洋服を見に行ったり、話題の映画を観に行ったり、と塞ぎ込みがちなお子さんの生活に彩りを加えてくれることが期待できます。

家庭教師は、他者とのつながりが希薄になりがちな不登校のお子さんの精神面での大きなサポートが期待できます。

もっと知りたい方はこちら

⇒【不登校コース】について

不登校の中学生にやってはいけない4つの対応

中学生は思春期・反抗期と重なり、不登校になった場合は対応に注意すべき点もあります。

特に下記4点については注意が必要です。

1. 無理に学校に行かせる

「もう中学生なんだからしっかりしなさい!」などの強い言葉で、無理に学校に行かせようと叱責する親御さんもいますが、これは逆効果になります。しかも、親子関係が悪化してしまい、お子さんは心を閉ざしてしまいかねません。

お子さんなりの「学校に行きたくない理由」がちゃんとあります。それは大人からすれば「単なる甘えじゃないのか?」「そんな些細なことで休むなんて…」と感じてしまうことかもしれません。しかし、内容はどうあれ、お子さんにとっては「我慢の限界」に達していることは間違いないのです。

「無理矢理学校に行かせる」という行為は、この「我慢の限界」を強制的に延長させることになります。

2. 登校しないことを責める・怒る

不登校になったお子さんに「何で学校に行かないの?」「学校は行かないとダメでしょ!」と、責めたり怒ったりすることも逆効果です。

また、軽く受け流すように聞いたり、お子さんの話に対して自分の考えを頭ごなしにぶつけたりすることは避けましょう。例えば、「はっきり言いなさい!」「それは間違っているよ」といった否定したり問い詰めるような言葉は、弱り切っているお子さんをさらに追い詰めてしまうことになります。

まずは、お子さんの気持ちにより添い、お子さんなりの「学校に行きたくない理由」に耳を傾けましょう。それを理解せずに、「学校に行け」と頭ごなしに責める・怒る・問いただすということは避けましょう。

3. 子どもとの距離を置く、避ける

お子さんは、不登校に至るまでの間、不安や葛藤を抱えながらつらい日々を過ごしています。このような状況下では、家族からの温かい支えが一番のよりどころとなります。

もし、お子さんが暗い表情を見せていたり、悩みを抱え込んでいるような様子があったら、家族の方が温かく寄り添ってあげることが大切です。

特に、思春期や反抗期のお子さんの場合、親御さんは腫れ物に触るかのように接してしまい、結果的に距離を置く、避けるといった状態になることがあります。これにより、お子さんはさらに悩みを1人で抱え込んでしまい、孤独感が増すことになります。

「ほっといた方が良い」「本人が話しかけてくるまで待とう」という考えよりも、短い時間でも会話するなど、コミュニケーションの頻度を増やし、お子さんとの距離を縮めていくことが大切です。

反抗期についてもっと知りたい方はこちら

⇒ 「反抗期はいつから始まり、いつ終わるの?|接し方や注意点を徹底解説」

4. 今の学校への登校にこだわる

不登校の原因が、「友人との関係」「いじめ」「担任との相性」などの場合は、今の学校への登校にこだわらず、転校を検討することも手段の一つです。

在籍する学校の生徒や先生との人間関係が不登校の原因となっている場合、原因となっていた接し方や態度が改善されたとしても、「なんか気まずいな」「内心はどう思っているんだろう…」と気にしてしまうこともあります。

お子さん本人の意思が一番大切ですが、復学を希望していないようであれば、他の手段を選ぶことも検討しましょう。

「今の学校にもう戻らなくていいんだ!」ということだけで、お子さんのストレスが軽減されるケースも多々あります。

不登校になった中学生の高校受験

中学生のお子さんが不登校になった場合、「高校受験はどうすれば良いのだろうか?」「ちゃんと高校に進学できるのだろうか?」と、不安になる方は多いのではないでしょうか?

不登校のお子さんが高校受験をする際は、まず「高校の種類」を把握するところから始めましょう。高校には様々な種類があり、不登校の生徒を積極的に受け入れている高校も沢山あります。

通信制高校

通信制高校は、「スクーリング」と呼ばれる学校から定められた日だけ登校するというスタイルの高校です。

受験では、学力検査が無く「書類選考+面接」ということが一般的です。

通信制高校の場合は、不登校を経験した生徒を積極的に受け入れている学校も多く、不登校であることが受験においてマイナスに評価されることが無いので、有力な候補の1つとなります。

通信制高校についてもっと知りたい方はこちら

⇒ 「通信制高校とは?気になる仕組みを徹底解説!」

チャレンジスクール・エンカレッジスクール

チャレンジスクールは、「定時制でかつ単位制」となっており、不登校を経験した生徒や、高校を中退した生徒を対象にしている公立高校です。

受験では、「作文+面接」が基本で、学力試験は無く、内申書も見られません。「志願申告書」という書類を提出することで入学審査が行われます。

「チャレンジスクール」は東京都にしか無いのですが、埼玉県の「パレットスクール」や神奈川県の「フロンティアスクール」など、他の都道府県にも同様の高校が存在するので、お住まいの地域で確認してみてください。

エンカレッジスクールは、チャレンジスクールとは異なり「全日制でかつ学年制」となっている高校です。

受験では、学力試験は無く、「作文+面接+調査書」となっており、調査書が見られる点がチャレンジスクールとは異なりますが、不登校であることがマイナスになることはありません。

「エンカレッジスクール」も東京都にある学校ですが、神奈川県の「クリエイティブスクール」や千葉県の「地域連携アクティブスクール」など、他の都道府県でも同様の高校があります。

学びの多様化学校(不登校特例校)

「学びの多様化学校(不登校特例校)」は、学校に通うことが難しい児童・生徒のために、通常の学校よりも柔軟なカリキュラムを提供する特別な学校です。

授業時間数が少ない、体験型学習を重視するなど、個々のペースに合わせた学びをサポートし、通いやすい環境が整えられています。

令和6年時点で全国に35校(公立21校、私立14校)しかありませんが、行政は将来的に300校まで増やす計画を進めており、居住地に関わらず通えるような体制を整えるため、分教室型の導入も検討されています。

学びの多様化学校のカリキュラムは、年間の総授業時間数を750〜770時間程度に設定しています。これは通常の学校よりも少なく、柔軟なスケジュールで通学できるよう配慮されています。

また、授業内容には体験学習や校外学習、コミュニケーションスキルの向上を目指すプログラムなどが組み込まれており、一人ひとりの学力や個性を尊重した学びが提供されます。

学びの多様化学校は、文部科学大臣から正式に指定を受けた学校であるため、在籍している学校からの転校(編入)が可能です。

さらに、出席すれば通常の学校と同様に「出席扱い」となり、卒業資格も取得できます。

これにより、不登校特例校で学んだ後、通常の高校やその先の進学もスムーズに進められるようになります。

ただし、学びの多様化学校に入学(編入)するには、いくつかの条件を満たす必要があります。

文部科学省の基準では、年間30日以上の欠席があることが不登校の基準の一つとなりますが、具体的な判断は各学校や教育委員会が行います。そのため、断続的に不登校の傾向が見られる場合でも、条件を満たすことが可能です。

入学を検討される際は、まず在籍校や地域の教育委員会に相談し、必要な手続きを確認すると良いでしょう。

定時制高校

定時制高校は、通信制高校とは異なり、毎日学校に登校します。全日制高校との違いは、「登校の時間帯が夕方〜夜にかけてが多いこと」と「授業時間が4時間程度と短いことが多い」という点です。

受験では、「学力試験+面接」を行う所が多いのですが、学力試験の結果はあまり重視しない学校が多いです。

定時制高校も、不登校を経験した生徒を広く受け入れている学校なので、有力な候補の1つとなります。

公立高校(全日制)

全日制の公立高校の場合、「学力試験+調査書」の結果で合否を決める高校がほとんどです。

調査書(内申書)の点数は、主に通知表の成績を基に点数がつけられますが、それとは別に、一般的な公立高校の場合「欠席日数の多い生徒は審議の対象とする」とされています。基準となる欠席日数は高校ごとに異なりますが、審議の対象となると高校受験では不利な要素となります。そのため、不登校の生徒さんが全日制の公立高校を受験する上では、欠席日数に対しての対策が必要となります。

(ただし、令和5年以降、東京都や神奈川県など、調査書に出席日数の記載項目が無い形式に変更された地域もあります。)

「不登校枠」を利用する

都道府県ごとに「不登校枠」という制度を設けていることがあります。これは、「自己申告書」というものを高校に提出して、欠席理由を説明することにより、特別な配慮(欠席日数が不利に働きづらくなる)をしてくれるという制度です。

ただし、「不登校枠」と言っても不登校の生徒用に別で合格の枠を用意しているわけではなく、あくまで不利になりづらくなるというだけです。また、各都道府県ごとの制度なので、お住まいの地域の制度を確認する必要があります。

参照:「東京都立高等学校入学者選抜実施要綱の細目」第1-3 自己申告書の提出、「令和7年度 埼玉県入学者選抜実施要項・入学者選抜要領」不登校の生徒などを対象とした特別な選抜

調査書の「特記事項」を記載してもらう

調査書には「特記事項」という項目があり、そこに欠席日数に対する理由を記載してもらうことができます。

例えば、「中学校の後半は登校できるようになってきており、高校での登校は可能であると思われる」などと記載してもらうことです。ただし、「特記事項」を記載するかどうかは、最終的に中学校の先生の判断となります。

調査書(内申書)についてもっと知りたい方はこちら

⇒ 「調査書(内申書)について徹底解説!|高校受験に向けて正しく理解しましょう!」

私立高校(全日制)

一般的に、私立高校では調査書をあまり重んじないとされています。

私立高校は学校ごとに募集要項が異なるため、不登校であることが受験で不利にならない学校を選んで受験することができます。いわゆる「オープン入試」では、内申点(調査書)をほとんど考慮せず、学力試験のみで合否を決定します。

不登校のお子さん向けの高校についてもっと知りたい方はこちら

⇒「不登校からの高校受験|高校選びから内申書の対策までを徹底解説」

まとめ

中学生で不登校になると、高校受験や勉強の遅れについての心配があり、お子さんも親御さんも不安が多いと思います。

しかしながら、正しい知識と対応策により改善できることも多くあります。

まずはお子さんのメンタル面や体調の回復が最優先ですが、先々のことを考えて対応していくことも大切です。

家庭教師のマスターでは、不登校になった中学生への学習フォローも行っています。ご相談だけでも構わないので、心配事がありましたら気軽にご連絡ください。

もっと知りたい方はこちら

⇒【不登校コース】について

家庭教師のマスターについて

家庭教師のマスターの特徴

平成12年の創立から、家庭教師のマスターは累計2万人以上の子供たちを指導してきました。その経験と実績から、

- 勉強大嫌いな子

- テストで平均点が取れない子

- 特定の苦手科目がある子

- 自宅学習のやり方、習慣が身についていない子

の指導方法や自宅学習の習慣づけには、特に自信があります!

家計に優しい料金体系や受験対策(特に高校受験)にもご好評いただいており、不登校のお子さんや発達障害のお子さんへの指導も行っています。

指導料金について

指導料:1コマ(30分)

- 中学生:900円/1コマ

家庭教師マスターではリーズナブルな価格で高品質の家庭教師をご紹介しています。

2人同時指導の割引き|ペアレッスン

兄妹やお友達などと2人一緒に指導を受けるスタイルの「ペアレッスン」なら、1人分の料金とほぼ変わらない料金でお得に家庭教師の指導が受けられます!

※1人あたりの指導料が1コマ900円 → 1コマ500円に割引きされます!

教え方について

マンツーマンで教える家庭教師の強みを活かし、お子さん一人ひとりにピッタリ合ったオーダーメイドの学習プランで教えています。

「学校の授業や教科書の補習」「中間・期末テスト対策」「受験対策」「苦手科目の克服」など様々なケースに柔軟な対応が可能です。

指導科目について

英語・数学・国語・理科(物理・生物・化学)・社会(地理・歴史・公民)の5科目に対応しています。定期テスト対策、内申点対策、入試対策・推薦入試対策(面接・作文・小論文)など、苦手科目を中心に指導します。

コースのご紹介

家庭教師のマスターでは、お子さんに合わせたコースプランをご用意しています。

ご興味のある方は、下記をクリックして詳細を確認してみてください!

無料体験レッスン

私たち家庭教師のマスターについて、もっと詳しく知って頂くために「無料の体験レッスン」をやっています。

体験レッスンでは、お子さんと保護者さまご一緒で参加して頂き、私たちの普段の教え方をご自宅で体験して頂きます。

また、お子さんの学習方法や課題点について無料のコンサルティングをさせて頂き、今後の学習プランに活かせるアドバイスを提供します。

他の家庭教師会社や今通われている塾との比較検討先の1つとして気軽にご利用ください!