先日、知り合いの大学の先生と電話で話していたときのこと。

「いやー、今の高校はずいぶん面白くなったね」と、うれしそうな先生。

先生は、鳥などの動物について研究をしている学者でもあります。

「何かあったんですか?」とたずねると、先生は先日、ある公立高校から授業のために呼ばれたそうです。

「へぇ、生物の授業ですか?」

「いや、『探求』という科目だよ」

「何ですか、その『探求』って?」

「2022年度から高校に親切された科目だよ。生徒が1年かけて自分の好きなテーマについて研究するんだ。彼らが来年度からはじめる研究の参考として、僕が講師として自分の研究について話したというわけ」

呼ばれた講師は約10人。ワイナリーの経営者や国際交流のNPOを運営するインド人、数学者など、バラエティ豊か。ビジネスやモノづくり、海外の話などなんでもありだったそうです。

そんな講師たちが、45分の授業を2回行います。生徒たちはその中から好きな授業を選んで聞きに行けるというカリキュラムだったそう。

興味があることには生徒の意欲もわき起こるようで、

「授業が終わってから『その論文はどこかで読めますか?』と聞いてきた生徒もいたよ。

ネットからダウンロードする気満々だったね」 と、学校のカリキュラムの進化を喜んでいました。

授業時間を使って自分の興味を追求できるなんて、なんて贅沢。 私もやってみたかった!!

いやー、時代による学校の変化は、知らないことだらけです。

そのアドバイス、もう賞味期限切れかも?

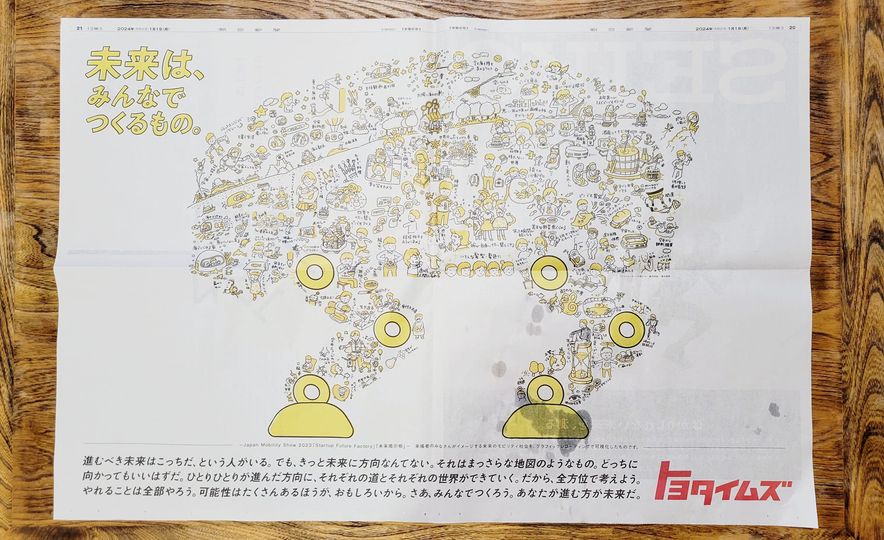

そんなとき、グサッと心に刺さった広告のキャッチコピー。

「いまの大学受験を知らずに、アドバイスしていませんか?」

これは保護者に向けて大学の情報を提供するサイトの広告でした。

つまり「親が自分の経験だけで、子どもに受験を語ってしまうのは危ないですよ」と言っているわけですね。

古い知識のみから生まれるアドバイスは、役に立たないどころか子どもを迷わせてしまう原因になるかも。よかれと思う親心が、裏目に出てしまうのは避けたいものです。

考えてみたら、高校入試もずいぶん変わりました。

「推薦入試」や「一般入試」の区別をなくして入試方法を一本化する都道府県が増えたり、公立高校でもオリジナルの入試問題を用意するところができたり、学区の縛りがゆるくなって通える学校の選択肢も増えました。

知れば知るほど、世代間のギャップを感じます。

今は愛の告白もLINEやインスタなんでしょうか。下駄箱にラブレターなんて――もう世界遺産的風景なのかもしれませんね(笑)

えっと、まぁ……冗談はさておき、親としても学校の「今」や受験の「今」にチューニングしておく必要がありそうです。

とはいえ、仕事や家のことで忙しいのが私たち親世代。そのために時間を割いて調べたり勉強するのは、なかなか難しいかもしれません。

そんなとき頼りになるのが、今お願いしている家庭教師の先生。

だって、大学生である家庭教師の先生は、学校生活や受験の「最新」を体験している「最良」の先輩でもあるわけですから。

レッスンが終わったときなどのほんの4、5分で「私のときはこうだったけど、先生のときはどうでした?」など、雑談感覚で聞いてみると意外な発見がありますよ。

昔と今のギャップに、身もだえるのもまた一興!?

===========================

★おススメ記事★

【第90回】SDGsや目的意識も育む、全国初「ユニクロ制服」が問う学生服のこれから

【第86回】あえて学校に通わないという選択、「ホームスクーリング」の現場をちょっぴりレポート

【第76回】校長先生からチョコのプレゼント!? バレンタインデーを活かした学校の取り組みあれこれ

===========================